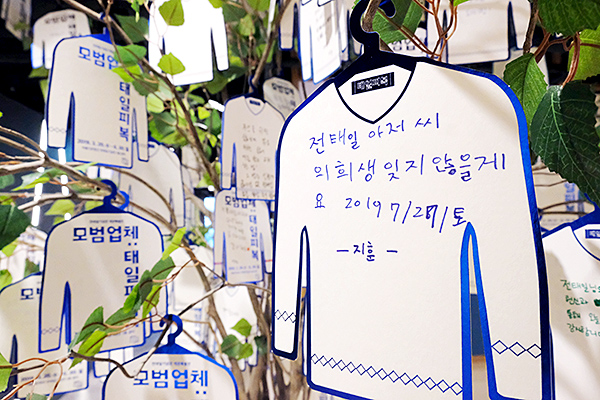

초등학교 2학년이라는 이단(7)양은 전태일 열사에게 하고 싶은 말을 엽서에 삐뚤삐뚤 써내려 갔다. "전태일 오빠가 뭐하던 사람인지 설명해 줄 수 있겠냐"는 물음에 단이는 아리송한 표정을 지으며 몸을 배배 꼬았다. 단이는 "그냥 힘들어 보여서 힘을 내라는 말을 하고 싶었다"고 했다.

서울 종로구 청계천로에 위치한 아름다운청년 전태일기념관이 7일 개관 100일을 맞았다. 비가 내리고 그치기를 반복했지만 전태일기념관을 찾는 방문객들의 발걸음은 끊이지 않았다. 아이는 방학을 맞아 부모님 손을 잡고 전시장을 찾았다. 평소 전태일기념관을 눈여겨봤다는 이들은 점심시간에 짬을 냈다. 전태일기념관은 시민 배움터이자 노동자 보금자리로 자리 잡아 가고 있었다.

방학 맞아 전태일기념관 찾은 아이들

방문객 발걸음이 가장 오래 머문 곳은 기념관 3층 상설전시장이다. 전시장에는 전태일 열사가 서울에 올라와 구두닦이·신문팔이를 거쳐 평화시장 삼일사 미싱 시다(보조)가 되기까지의 과정과 봉제공장 안 열악한 노동환경을 알리기 위해 고군분투했던 열사의 일대기가 소개돼 있다.

용인에서 세 자녀를 데리고 전태일기념관을 찾은 이혜영(43)씨는 "사회관계망서비스(SNS)를 하다가 전태일기념관 개관 소식과 영화 <태일이> 모금 소식을 접했는데 그때부터 관심을 갖고 지켜봤다"며 "언젠가 커서 노동자가 될 아이들이 자신의 권리를 알기 바라는 마음에 전시장을 찾았다"고 말했다. 이씨 아이들은 앞서거니 뒤서거니 하며 전시관을 둘러보기 바빴다.

우영민(38)씨는 휴가를 맞아 아이를 데리고 전시장을 방문했다. 우씨는 "전태일 열사가 일한 환경을 재현한 공간을 보니 아, 정말 많이 열악했구나 싶었다"며 "다시 열사(의 분신) 같은 불행한 일이 없으려면 앞으로도 계속 노력해야겠다는 생각이 들었다"는 소감을 전했다.

전시장 중간에는 1970년 수많은 전태일이 일했던 봉제공장을 재현한 공간 '다락방 속 하루'가 있다. 성인이 허리를 숙여야 간신히 들어갈 수 있는 그곳의 높이는 1.5미터. 관람객은 이 공간을 통해 허리를 펴지 못한 채 하루 14시간 노동을 하던 봉제노동자들의 삶을 짐작했다.

외국인들에게 숨겨진 서울 문화를 소개하는 글을 쓰고 있다는 신규리(21)씨는 점심시간에 기념관을 찾았다. 신씨는 "전태일기념관은 외국인들이 찾는 흔한 관광지는 아니지만 한국 역사의 한 부분으로 외국인들에게 소개해도 좋을 것 같다는 생각이 들어 답사차 방문했다"고 말했다.

"갈 곳 없는 노동자 일터이자 쉼터"

전태일기념관은 노동자들의 보금자리로 거듭날 준비도 마쳤다. 4층은 '노동허브'로 알바노조·특성화고졸업생노조·청년전태일·이소선합창단 등 7개 단체가 세 들어 있다. 대여공간 5곳에 7개 단체가 응모했다. 어느 하나를 내쫓기 어려웠던 전태일기념관측은 일부 단체에 양해를 구한 뒤 모든 단체를 입주시켰다. 저렴한 임대료로 공간을 제공하고 있다.

지난달 1일 전태일기념관에 들어왔다는 특성화고졸업생노조 활동가 신난초씨는 "독자적으로 사용할 수 있는 공간이 생겨 좋다"며 "특성화고졸업생노조 조합원이 청년노동자들인데, 전태일 열사와 떼려야 뗄 수 없는 관계라서 의미가 크다"고 말했다. 신씨는 "전태일 열사가 '근로기준법을 준수하라'고 외쳤던 1970년과 오늘은 많이 다르지만 아직도 현장에서 죽고 다치는 문제가 해결되지 않고 있다"고 안타까워했다.

이수호 전태일기념관장은 "(전태일기념관이) 시민들이 여러 가지 생각을 할 수 있는 문화공간이 됐으면 한다"며 "전태일 열사가 인간에 대한 관심을 가지고 어떻게 하면 함께 더불어 잘살 수 있을까 고민하고, 또 그걸 실현하기 위해 행동했던 만큼 노동자와 시민들이 전태일기념관을 많이 찾아 주면 좋을 것 같다"는 바람을 전했다.

SNS 기사보내기

관련기사

- [와이드인터뷰-이수호 아름다운청년 전태일기념관 관장] “전태일을 기억하는 노동자·시민 쉼터이자 학교, 놀이터 되길”

- 129주년 세계노동절에 ‘살아오는’ 전태일

- ‘아름다운청년 전태일기념관’ 30일 개관

- [‘전태일길 따라 걷기 노동인권 해설사 양성교육’ 들어 보니] 20대 디자이너부터 60대 출판사 대표까지 전태일정신 배운다

- 올봄 전태일 기념관이 온다

- [이소선 어머니 8주기 추도식] 대법원 판결 받아 든 톨게이트 노동자 "반드시 승리하겠다"

- [시민과 함께한 전태일 거리축제] “그 친구 죽고 일주일에 한 번 쉬게 됐다”

- [49주기 전태일 열사 추도식] "열사가 지키려던 어린 시다들은 여전히 많다"